Welche Faktoren haben die Evolution des Bauchbrütens begünstigt?

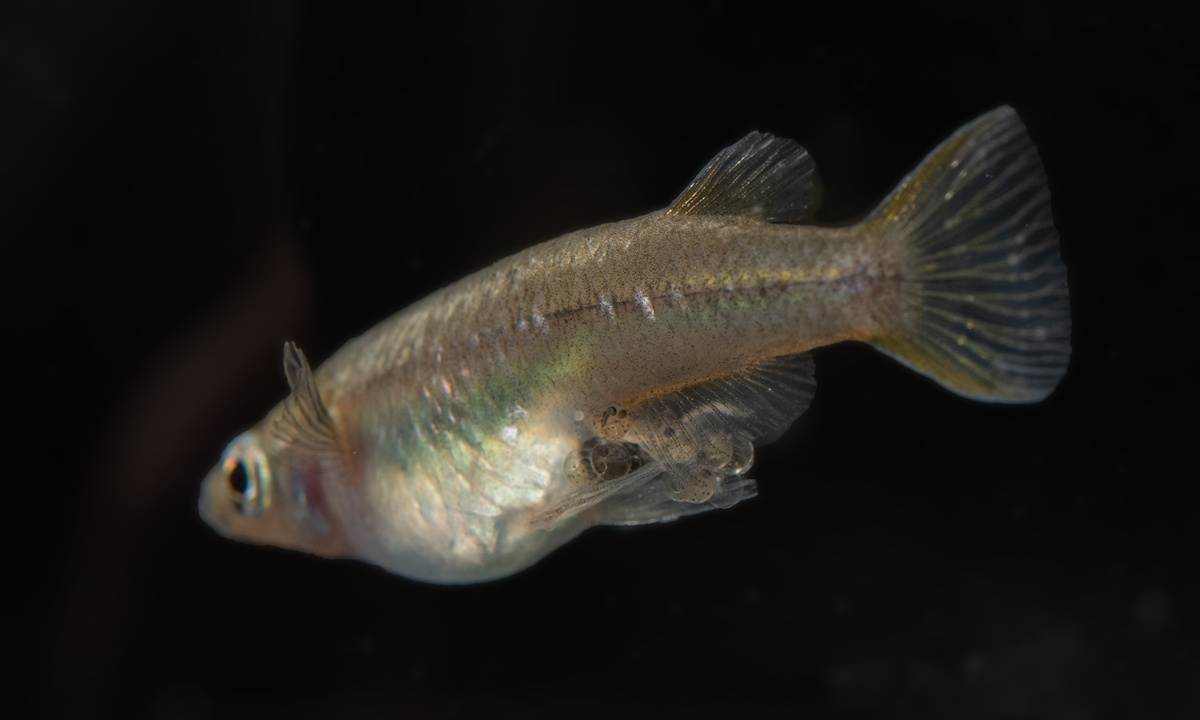

Weibchen der bauchbrütenden Art Oryzias eversi. © Jana Flury

Reisfische auf Sulawesi haben eine besondere Art der Brutpflege entwickelt – das Bauchbrüten. Nur wenige Genorte bestimmen die assoziierten, morphologischen Merkmale und der Körper der Fische ist modular aufgebaut. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des LIB fand heraus, dass diese beiden Faktoren die Evolution der komplexen Fortpflanzungsstrategie des Bauchbrütens erleichtert haben. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift „Evolution” veröffentlicht.

Bauchbrütende Reisfischweibchen tragen ihre Eier unter ihrem Bauch gut geschützt von ihren Bauchflossen bis die Larven schlüpfen. Dafür haben die weiblichen Fische längere Bauchflossen und kürzere Rippen entwickelt. Ausgehend von der Eihülle sind die Eier mit dünnen Fäden im Innern der Mutter befestigt. Diese ganz besondere Form der Brutpflege ist bislang nur für drei Arten der Reisfische Sulawesis beschrieben und kommt in keiner anderen Fischgruppe in dieser Form vor.

Forschende des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB), Museum Koenig Bonn, des Zoologischen Museums Bogor, Java, Indonesien, des Departments Fischerei und Meeresforschung der Universität Manado, Indonesien und der Carl-von-Ossietzky Universität in Oldenburg haben untersucht was die genetischen Grundlagen für Entwicklung dieser Fortpflanzungsstrategie des Bauchbrütens sind. Im Rahmen der Studie wurde eine bauchbrütende Art mit einer nicht-bauchbrütenden Art gekreuzt. Die Nachkommen verschiedener Kreuzungslinien wurden morphologisch untersucht und vermessen.

Das Forschungsteam konnte zeigen, dass die an das Bauchbrüten angepassten Merkmale nur von wenigen Genorten (Loci) festgelegt werden. Diese genetischen Regionen steuern höchstwahrscheinlich mehrere Merkmale gleichzeitig (Pleiotropie). Dies schlossen die Forschenden aufgrund der starken Korrelationen zwischen den Merkmalen, die sowohl in der bauchbrütenden als auch in der nicht-bauchbrütenden Art gefunden wurden. Entscheidend ist außerdem, dass sich die für das Bauchbrüten typischen morphologischen Anpassungen in der Körpermitte unabhängig von den restlichen Körperregionen entwickeln konnten. „Die geringe Anzahl an verantwortlichen Loci sowie der modulare Körperbau könnten die schnelle Evolution der besonderen Weise der Brutpflege ermöglicht haben“, fasst Jana Flury, Doktorandin am LIB, Museum Koenig und Erstautorin der Studie die Ergebnisse zusammen. „Die bauchbrütenden Reisfische aus Sulawesi sind ein vielversprechendes Modellsystem, um zukünftig verschiedene Aspekte der Evolution komplexer Fortpflanzungsstrategien zu untersuchen“, erläutert Dr. Julia Schwarzer, Sektionsleiterin Evolutionäre Genomik am LIB, Museum Koenig Bonn.

Kontakt

Jana Flury

LIB Museum Koenig Bonn

Junior-Forschungsgruppe „Reisfische“

j.flury@leibniz-lib.de